Zu Beginn der Deportationen waren sich nur wenige der Betroffenen ihres tödlichen Schicksals bewusst.

Es entbehrt nicht einer bitteren Ironie, dass der Hannoversche Bahnhof einerseits für zehntausende russisch- und polnischstämmige Juden ein "Bahnhof der Hoffnung"

auf dem Weg in eine bessere Zukunft von Osteuropa nach Amerika war, andererseits als "Bahnhof des Todes" für Tausende Juden fungierte,

die von hier nach Osteuropa in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden.

Somit spiegeln sich in der Geschichte des Bahnhofs wichtige Aspekte der deutschen und hamburgischen Geschichte in seltener Eindringlichkeit wider.

Die NS-Verantwortlichen wählten ihn vermutlich aus zwei Gründen als Deportationsbahnhof aus.

Erstens kollidierten die Deportationsvorbereitungen nicht mit der sonstigen, eher spärlichen Nutzung des Bahnhofs.

Diverse Beladungsvorgänge mit Gepäck waren abzuwickeln, für die sich die Ladevorrichtungen des Bahnhofes besonders eigneten,

und durch den Anschluss von Güterwaggons bzw. von Waggons mit Deportierten aus anderen Städten waren Rangierarbeiten erforderlich,

die den Betrieb auf den anderen, stark frequentierten Bahnhöfen behindert hätten.

Zweitens schirmte die abseitige Lage des Bahnhofs die Deportationen vor der Öffentlichkeit etwas ab,

obwohl die Sammelplätze der Juden vor dem Abtransport zum Bahnhof in der Regel gut einsehbar waren und entsprechende Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Hunderte Träger des gelben Sterns auf dem Hamburger Hauptbahnhof hätten freilich eine noch größere, unerwünschte Aufmerksamkeit hervorgerufen.

Hamburger NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter Karl Kaufmann nutzte einen britischen Bombenangriff,

der in der Nacht vom 15. auf den 16. September 1941 rund 600 Hamburger obdachlos gemacht hatte, um sich eine Zustimmung Hitlers für eine Deportation der Hamburger Juden einzuholen.

In einem späteren Schreiben an Hermann Göring bekannte Kaufmann:

"Im September 1941 war ich nach einem schweren Luftangriff an den Führer herangetreten mit der Bitte,

die Juden evakuieren zu lassen, um zu ermöglichen, dass wenigstens zu einem gewissen Teil den Bombengeschädigten wieder eine Wohnung zugewiesen werden konnte.

Der Führer hat unverzüglich meiner Anregung entsprochen und die entsprechenden Befehle zum Abtransport der Juden erteilt."

Zur ersten Deportation wurden am 16. Mai 1940 etwa 550 Sinti und Roma von der Hamburger Kriminalpolizei festgenommen und mit weiteren Sinti und Roma,

die in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verhaftet worden waren, im Fruchtschuppen des Magdeburger Hafen interniert.

Dort mussten sie drei Tage ausharren bis am 20.Mai der erste Zug nach Belzec los rollte.

Zu den Betroffenen gehörte auch die damals achtjährige Regina Böhmer, die mit ihren Eltern und ihren sieben Geschwistern am 16. Mai 1940 verhaftet wurde. Sie erinnert sich an den Tag ihrer Verhaftung:

"Morgens um fünf haben sie uns aus unserer Wohnung am Nagelsweg in Hammerbrook geholt. Das war am 16. Mai 1940.

Sie haben zu meiner Mutter gesagt, sie soll alles einpacken was wir tragen können und sie soll uns anziehen. Sie haben gesagt, dass wir dann und dann fertig sein müssen.

Wir waren acht Kinder. Mein Vater war auch dabei. Meine Mutter war total aufgeregt und hat nur immer gesagt ‚schnell, schnell, schnell'.

Was sie gerade greifen konnte hat sie eingepackt. Als wir aus der Wohnung kamen, haben wir schon gesehen, daß von überall Familien aus den Wohnungen kamen.

Und als wir zum Fruchtschuppen kamen, war schon alles voll. Es war furchtbar voll, aber es kamen immer noch mehr.

Es waren bestimmt Hunderte, die da in dieser riesigen Halle auf dem Fußboden lagen. Und jeder Familie haben sie dasselbe erzählt. Wir sollten ein Häuschen in Polen kriegen.

Da sollten wir angesiedelt werden."

Tatsächlich wurden die 910 Menschen nach Belzec ins Generalgouvernement, so die offizielle Bezeichnung für die von NS-Deutschland besetzten polnischen Gebiete, deportiert.

Vor der Abfahrt hatten die Betroffenen ihre Personalpapiere sowie sämtliche Wertgegenstände abzugeben. Erlaubt war ihnen lediglich die Mitnahme von 50 kg Gepäck.

Am Hannoverschen Bahnhof wurden die Sinti und Roma unter Aufsicht der Kriminalpolizei in Güterwaggons getrieben und über Warschau und Lublin nach Belzec deportiert,

wo ein provisorisches Konzentrationslager eingerichtet worden war. Lotte Braun erinnert sich an die ersten Tage in Belzec:

"Am nächsten Morgen kam der Lagerkommandant raus. Wir mussten uns alle zum Appell aufstellen. Und ich weiß noch wie heute, wie er sagte: 'Ihr seid alle meine Gefangenen.

Und wer sich traut zu flüchten, der wird erschossen wie ein toller Hund.' Das ist mir nie aus dem Kopf gegangen."

Martha W., die mit Mutter, Bruder und ihren beiden Kindern im Alter von ein und zwei Jahren nach Belzec deportiert worden war,

erinnert sich an die Ankunft und an die Reaktionen der Hamburger Polizeibeamten, die den Transport begleitet hatten:

"Wie wir da angekommen sind, stand die SS um den Zug rum. Die standen alle schon da und haben uns aus den Waggons getrieben.

Es waren auch viele Polizisten mitgekommen. In jedem Waggon waren zwei Polizisten.

Die Polizisten, die zur Bewachung mit uns gekommen waren, standen wie die begossenen Pudel da als sie die SS sahen und wie sie hörten,

wie der SS- Kommandant, das war so ein kleiner Mann, der stand mit der Peitsche da und schrie gleich ‚Wenn ihr nicht gehorcht'.

Ach, was er alles gesagt hat. Es war schrecklich. Und die Polizisten aus Hamburg, die haben nur da gestanden und waren ganz sprachlos.

Ich nehme an, die haben das alles gar nicht so gewusst, was sie in Belzec mit uns machen."

Die aus Hamburg deportierten Sinti und Roma mußten zunächst das Gelände, auf dem nur einige Schuppen standen, selbst einzäunen.

Es gab dort weder sanitäre Anlagen noch eine medizinische Versorgung, und auch die Ernährung war vollkommen unzureichend.

Unter diesen katastrophalen Bedingungen starben in Belzec vor allem viele Kinder, darunter auch der Sohn und die Tochter von Martha W.

"Und eines Tages mussten wir uns anstellen, alle die, die Kinder hatten, weil es etwas Besonderes für die Kinder zu essen geben sollte.

Jeder kriegte eine Schale. Da war Brot in Milch eingebrockt. So sah das jedenfalls aus. Das war extra für die Kinder.

Ja, und ein Kind nach dem anderen ist in den nächsten Tagen gestorben. Da war ein Wehgeschrei, ein Klagen und Weinen.

Kurz nachdem die Kinder das gegessen hatten, bekamen sie keine Luft mehr, sie erstickten. Zuerst starb mein kleiner Junge.

Ich bin morgens aufgewacht. Da war er schon ganz steif. Meine Tochter, die zwei Jahre alt war, ist am nächsten Tag genauso gestorben."

In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 löste die SS das "Zigeunerlager" auf und trieb 3000 als nicht arbeitsfähige geltende Menschen,

vor allem Alte, Kranke und Kinder, in die Gaskammern.

Die Deportation von Hamburger Sinti und Roma in das "Zigeunerlager" Auschwitz-Birkenau begann am 11. März 1943,

als 328 Sinti und Roma auf dem Hannoverschen Bahnhof den Deportationszug bestiegen, der sie in einer mehrtätigen Fahrt nach Auschwitz-Birkenau brachte.

Auch die siebenjährige Else Schmidt war zuvor von der Kriminalpolizei bei ihren Pflegeeltern abgeholt und in das Sammellager im Fruchtschuppen am Hamburger Hafen gebracht worden,

da auch sie als "Viertelzigeunerin" nach Auschwitz deportiert werden sollte. Sie schildert ihre Einsamkeit, Verwirrtheit und Angst:

"Das war da ein riesiger Raum, eine riesengroße Halle. Da hatten mich die Kriminalbeamten hingebracht.

Ich hatte damals keine Ahnung, was Kriminalbeamte waren. Mit der Straßenbahn sind die mit mir dahin gefahren.

Die kamen nicht mit dem Auto. Mit der Straßenbahn. Die Sammelstelle war am Hafen. Das war sehr groß und ich erinnere mich, daß sehr viele Leute da umherliefen.

Und Schreierei von Kindern und Leute hab ich gesehen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, z. B. alte Sinti-Frauen, die Pfeifen rauchten. Und Kinder,

die für mich aussahen als wären sie zwölf oder so, die rauchten auch Zigaretten. So was hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen.

Und einige waren eigenartig angezogen. Ich hatte keine Ahnung was los war. Ich war wie Alice im Wunderland."

Ihrem Vater gelang es, Else wieder aus dem Fruchtschuppen heraus zu holen:

"Meine Pflegeeltern waren völlig aufgeregt. Als sie mich adoptiert hatten, hat man gesagt, daß ich ein ‚arisches' Kind bin.

Ich hatte ja auch ganz hellblonde Haare und blaue Augen. Sie wußten also gar nicht, war los war als man ihnen sagte, daß ich ‚Viertel-Zigeunerin' bin.

Mein Pflegevater hat sich dann sofort frei genommen von der Arbeit und hat sich den ganzen Tag bemüht raus zu finden, wo die mich hingebracht haben und was das Ganze soll.

Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern wie mein Pflegevater mich da am Nachmittag abgeholt hat. Aber plötzlich muß er irgendwie da gewesen sein und meine Hand genommen haben.

Und wir sind wieder nach Hause gegangen. Wieder mit der Straßenbahn. Und zu Hause hat er zu mir gesagt, daß das alles ein Versehen war. ‚Alles ist jetzt in Ordnung', sagte er.

Ich bin am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen, ganz normal."

Dann, ein Jahr später, wurde die mittlerweile achtjährige Else Schmidt, die bereits im März 1943 von der Kripo zur Deportation vorgesehen war, erneut verhaftet und zum Fruchtschuppen am Hafen gebracht:

"Schließlich wurden wir in Viehwagen mit Stroh gesteckt. Meine Adoptiveltern hatten mir einen kleinen Koffer mit Kleidungsstücken mitgegeben.

Am Körper trug ich meine besten Sachen. Dann rollte der Zug an. Wir fuhren viele Stunden und hatten großen Durst.

An der Schiebetür war ein Mann mit Uniform, der hatte einen Wasserkessel und eine Kelle, man konnte zu ihm hingehen und aus der Kelle Wasser trinken.

Die sanitären Anlagen waren auch in der Nähe der Tür. Wenn ein Erwachsener sie benutzen wollte, ist ein anderer mitgegangen und hat eine Wolldecke vorgehalten.

Ich habe natürlich gleich schreckliches Heimweh bekommen, war ich doch zuvor noch nie von meinen Adoptiveltern weg gewesen. Ich kann mich auch noch an die Zugfahrt erinnern.

Die war furchtbar. Furchtbar. Das war sehr lange. Da war nur Stroh. Es gab kein Wasser zum Waschen. Der Zug hielt immer an und stand dann sehr lange.

Vielleicht um andere Transporte durch zu lassen. Wir durften höchstens ein oder zwei Mal aussteigen."

Else Schmidt kam in Auschwitz an, wurde dort ihres Gepäcks und ihrer Kleidung beraubt und tätowiert.

Die Fahrt im Viehwaggon, die Ankunft in Auschwitz und die Dinge, die sie dort sah, versetzten ihr einen tiefen Schock:

"Zuerst ging es dann in eine Baracke, wo es so wahnsinnig überfüllt war. Ich hatte so einen Schock. Die Baracken waren so furchtbar.

Ich hatte so was noch nie gesehen. Ich kam aus einem guten Haushalt. Ich hatte auch so viele Menschen noch nie gesehen. Fetzen hingen an ihnen herunter. Einige waren wie

Skelette, so mager, und die Augen waren ganz tief. Schrecklich. Es gibt gar keine Worte dafür, um das zu beschreiben. Und ich war ja noch ein Kind.

Ganz allein zwischen all den anderen, die mir alle fremd waren."

Im August 1944 wurde Else Schmidt von Auschwitz-Birkenau ins KZ Ravensbrück deportiert, aus dem man sie Ende September 1944 entließ,

nach dem sich ihr Adoptivvater mit Erfolg darum bemüht hatte, sie wieder in seine Familie zurückzuholen.

Der so genannte Evakuierungsbefehl:

"Mit dem heutigen Tage unterliegen Sie und die angeführten Angehörigen für die Dauer des Transports besonderen Ausnahmebestimmungen.

Ihres und das Vermögen Ihrer oben genannten Angehörigen gilt als beschlagnahmt."

Alle, die dieses Schreiben erhielten, mußten sich am gegebenen Termin in einer der 5 mitten in Hamburg liegenden "Sammelstellen" einfinden.

Für den Transport nach Lodz war dies die Provinzialloge an der Moorweidenstraße in der Nähe des Dammtorbahnhofes.

Zu denen, die sich im Oktober 1941 auf den Weg in die Moorweide 36 machten,

gehörte auch Lucille Eichengreen, die damals noch Cecilie Landau hieß, zusammen mit ihrer verwitweten Mutter und ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester Karin.

Die zum Zeitpunkt der Deportation 16-jährige erinnert sich:

"Wir hatten gerüchteweise gehört, dass ungefähr 1200 von uns nach Litzmannstadt evakuiert werden sollten.

Aber niemand schien überhaupt zu wissen, warum. Es spielte auch keine Rolle mehr, wir hatten keine Wahl.

Wir packten das zusammen, was wir mitnehmen durften, den Rest verschenkten wir an Freunde und jüdische Nachbarn.

Kaum jemand wollte etwas annehmen von dem, was wir zurück lassen mußten. Sie wussten, daß auch sie eines Tages an der Reihe sein würden.

Unsere Freunde, Familie Fromm, begleitete uns in die Moorweidenstraße bis zum Gebäude der ‚Provinzialloge für Niedersachsen'. Wir umarmten uns zum Abschied."

Nachdem Lucille Eichengreens Mutter im Ghetto Lodz verhungerte und ihre Schwester einer Razzia und einer Deportation ins Vernichtungslager Chelmno zum Opfer fiel,

wurde sie im August 1944 nach Auschwitz deportiert, später zurück nach Hamburg ins Außenlager des KZ Neuengamme in der Dessauer Straße gebracht.

Dort wurde sie, unterernährt, krank und schwach, bei der Beseitigung von Bombenschäden in Hamburgs Innenstadt und in der näheren Umgebung eingesetzt.

Lucille Eichengreen erlebte die Befreiung in Bergen-Belsen und lebt heute in den USA.

Der Deportationsbefehl enthielt auch eine detaillierte "Reiseliste", die sämtliche erlaubten Gegenstände aufzählte, die in der Handtasche und in dem einen erlaubten Koffer oder Rucksack enthalten sein durften.

Die jüdische Gemeinde war gezwungen, sich an den Deportationen zu beteiligen, sie vorzubereiten und an der Umsetzung mitzuwirken.

Sie versuchte, aus dieser Zwangssituation das Beste zu machen.

So sorgte die Gemeinde dafür, daß die Transporte des Jahres 1941 mit Nahrungsmitteln und Medikamenten und Ausrüstungsgegenständen wie Werkzeug und Kücheneinrichtungen ausgestattet wurden.

Was das konkret bedeutete, daran erinnert sich Ingrid Wecker:

"Und dann hieß es mitten in der Nacht, wir müßten jetzt zum Hannoverschen Bahnhof.

Und der Herr Staake, der hatte - entweder gehörte das Auto der Jüdischen Gemeinde, oder er hatte es irgendwo aufgetrieben - er hatte so einen alten Tempo, so ein Lieferwagen auf drei Rädern.

Und den haben wir dann immer beladen mit diesen Päckchen, und alles was zum Zug sollte. Und wir haben das alles zum Hannoverschen Bahnhof gebracht.

Wir hatten eine Sondergenehmigung, und wir haben nur gebetet, daß unterwegs kein Fliegeralarm kommt. Das konnte ja auch noch sein.

Ich bin auch immer gefragt worden: ‚Ist das ein Personenzug gewesen? Das waren doch nur Güterwaggons.'

Ich weiß es, es war vorne ein Personenzug, und hinten waren 2 oder 3 Gepäckwagen angespannt. Aber die Leute waren ja noch nicht drin. Die waren ja in der Moorweide versammelt.

Ja, so ist der erste Transport weggegangen."

Hubert Riemann, Sohn einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters, erinnert sich,

wie er im November 1941 eine befreundete Familie zur Sammelstelle in der Moorweidenstraße begleitete, von wo aus sie über den Hannoverschen Bahnhof nach Minsk deportiert wurden:

"Eine gut bekannte Familie, mit der wir eng befreundet waren, die wohnten in der Heinrich-Barth-Straße 8.

Und die Familie bestand aus Vater, Mutter und zwei Töchtern, die waren im Alter von neun und elf etwa.

Die vier Leute, die habe ich von der Heinrich-Barth-Straße hier in die Moorweidenstraße gebracht. Die Mädchen, die hatten ihr Schulränzel mit und ihre Puppen im Arm. Und die Erwachsenen trugen ihre Koffer.

Meine Schwester hatte vorher noch die Koffer beschriftet mit weißer Farbe mit Deportationsnummer und Adresse, Heimatadresse.

Und der Mann war einen Morgen vorher zur Wache gegangen und mußte seine Haustürschlüssel abgeben. Und er hat mir noch sein Fahrrad, was er ziemlich neu hatte, gegen mein altes ausgetauscht.

Es mußte ja immer die Stückzahl des zuvor in Fragebögen erfaßten Hausstandes stimmen. Aber es bestand noch eine kleine Chance, daß man so tauschen konnte.

Ich hätte es von mir aus nie gemacht, aber er hat gesagt: ‚Komm Hubert, das nimmst du. Wir tauschen das'."

Auch Heinz Rosenbergs Vater lieferte schließlich den Wohnungsschlüssel bei der nächsten Polizeistation ab, und die ganze Familie machte sich auf den Weg zur Sammelstation:

"Als wir uns in der alten Loge an der Moorweidenstraße meldeten,

wurden unsere Koffer zuerst von Mitgliedern des Judenrates und der Gestapo untersucht und dann in einem Lagerraum abgestellt.

Dann mußten wir uns nach den Anfangsbuchstaben unserer Namen entweder rechts oder links aufreihen.

Es standen 4 Tische an jeder Seite und dahinter jeweils ein Mitglied des Judenrates und ein Gestapo- oder SS-Mann.

Am Tisch Nr. 1 musste man seinen Namen angeben, Geburtsdatum und Adresse. Daraufhin wurde eine Karte aus der Kartei genommen, und der SS-Mann strich den Namen auf einer langen Liste durch."

Nachdem sie sämtliches Geld, Briefe und alle persönlichen Wertgegenstände sowie die zuvor ausgefüllte, mehrseitige Vermögenserklärung abgegeben hatten, wurden sie gezählt und verbrachten die Nacht im Logenhaus.

Am nächsten Morgen wurden sie in geschlossenen Polizeiwagen zum Hannoverschen Bahnhof transportiert. Claus Göttsche, der "Judenreferent" der Hamburger Gestapo, hatte als genaues Abfahrtsdatum genannt:

"Der Zug fährt am 8.11.1941 um 10:52 Uhr ab Hannöverscher Bahnhof und soll fahrplanmäßig am 10.11.1941 in Minsk eintreffen."

Heinz Rosenberg erinnert sich an die Situation auf dem Bahnhof:

"Dort stand ein Zug mit 20 Personen- und fünf Güterwagen.

Die Personenwagen waren alt, aber sie hatten Fenster und Türen, die allerdings von innen nicht zu öffnen waren.

Je 50 Personen kamen in einen Waggon, jeder Platz mußte besetzt werden. Die Prozedur dauerte viele Stunden.

Zuletzt ernannte die SS einen jüdischen Transportleiter, Dr. Frank, der seinerseits für jeden Waggon einen Verantwortlichen bestimmte.

Einer davon war ich. Ich bekam eine gelbe Armbinde und sollte, wenn der Zug hielt, Lebensmittel und Wasser verteilen.

Noch bevor wir Hamburg verließen, mußten drei Lastwagen mit Lebensmitteln, dazu noch Sonderproviant von der jüdischen Gemeinde, verteilt werden."

In den ungeheizten, überfüllten Waggons herrschte während der dreitägigen Fahrt große Unruhe, da niemand wußte, was sie bei der Ankunft erwartete.

Heinz Rosenberg und seine Familie überlebten die strengen Winter, den ständigen Hunger, die kräftezehrende Zwangsarbeit sowie die Misshandlungen und Tötungen im Ghetto,

bis sie im September 1943 in ein nahegelegenes Arbeitslager eingewiesen wurden. Bis Kriegsende erlebte und durchlitt er weitere acht Konzentrations- und Zwangsarbeiterlager.

Bei seiner Befreiung im April 1945 in Bergen-Belsen war Heinz Rosenberg 23 Jahre alt.

Ingrid Wecker hat als Helferin der Jüdischen Gemeinde die letzten Stunden dieser Gruppe im Gemeinschaftsheim in der Hartungsstraße miterlebt.

Sie erinnert sich an die Behandlung der Menschen durch die Gestapo:

"In der Turnhalle hatte man riesige Tische aufgebaut, und die Gestapo ließ sich jeden einzelnen Koffer aufmachen.

Das musste ich machen, ich war ja Helferin.

Und dann haben die geguckt, und wenn jetzt auch nur etwas Pelzähnliches oder Wollsachen noch darin waren, dann haben die SS-Leute diejenigen angeschrien,

'das wissen sie nicht, daß sie das nicht mehr haben dürfen'.

Und unter den Tischen standen schon riesige Wannen oder Waschkörbe, da sollte angeblich der NSV, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, zufallen. Und ich mute die ganzen Sachen da runter legen.

Und wenn die mal nicht hinguckten, dann habe ich die Sachen genommen und habe sie oben wieder rein gesteckt.

Wissen Sie, wenn man achtzehn Jahre alt ist, denkt man nicht dran, man denkt nur an diese Ungerechtigkeit.

Ich glaube, in meinem heutigen Alter würde ich das aufgrund meines Verstandes nicht mehr machen.

Ich würde denken, vielleicht machst du dich unglücklich wegen zehn Bonbons oder irgendwas."

Bei dem Begriff "Evakuierung" handelte es sich um grausame Euphemismen (einem beschönigtem Sachverhalt). Eva Pfeiffer-Haufrect,

die als Krankenschwester die Menschen unmittelbar vor der Deportation betreute, erinnert sich:

"Wir wußten gar nicht, was geschah. Wir haben am Anfang gedacht, daß die Leute umgesiedelt werden.

Das fanden wir natürlich schon schauerbar genug, wenn die aus 'nem netten Wohnplatz rausziehen mit 'nem kleinen Köfferchen und dann in ein Lager kommen, um zu arbeiten.

Das war die Idee, die wir hatten. Das wurde auch von der Gestapo verbreitet, natürlich.

Und dann, eines Tages, erschien bei uns im Hospital ein deutscher Soldat, der einen Nervenzusammenbruch hatte gleich an der Tür anfing zu schluchzen,

daß er auf jüdische Frauen und Kinder hatte schießen müssen. Und da ging uns auf, daß hinter den 'Evakuierungen' vielleicht mehr war als sie umsiedeln."

An der Moorweide fuhren fast minütlich S-Bahnen vorbei, aus denen neugierige Fahrgäste das Geschehen beobachten konnten.

Unter dem Beifall schaulustiger Hamburger wurden die versammelten Juden zu wartenden Lastwagen gebracht.

Die Deportationen waren keine Geheimoperationen, sondern fanden am helllichten Tage statt. Gut sichtbar in aller Öffentlichkeit.

H. Frielingsdorf, ein Hamburger Handwerksmeister, der über keinerlei exklusive Informationsquellen verfügte und keine Kontakte zu Juden besaß, schrieb am 13. November 1941 in sein Tagebuch:

"Was man in der Judenfrage hört: sie sollen alle ihre Wohnungen verlassen, den Schlüssel dazu bei der Polizei abgeben.

Sie sollen alle zwei Handkoffer mit Zeug mitnehmen dürfen und dann nach Rußland verschickt werden. Das sind deutsche Taten.

Wenn also in Zukunft für die Judenmißhandlungen dem deutschen Volke besondere Vergeltungsmaßnahmen auferlegt werden, dann hat das deutsche

Volk wenigstens einmal Recht, wenn es sagt, daß das von den Juden käme.

Bisher hat das deutsche Volk ausdrücklich und bewußt alle gemeinen Staats- und Volksstreiche den Juden als ihre Schuld zugeschoben, entgegen jedem Ehrgefühl und jeder Wahrheitsliebe."

Frielingsdorfs Bemerkungen machten deutlich, daß er die Deportationen missbilligte, für die er ausdrücklich nicht nur die NS-Machthaber, sondern auch das "deutsche Volk" in Haftung nahm.

Repräsentativ war Frielingsdorf mit seiner Meinung zweifellos nicht.

So begleitete ein Teil der Hamburger Bevölkerung die Deportationen mit demonstrativer, öffentlicher Zustimmung als die Juden vor dem Logenhaus durch eine Beifall klatschende Menge auf LKWs getrieben wurden.

Mit Äußerungen wie "Jetzt marschieren sie ins Getto" oder "Wird auch höchste Eisenbahn, daß sie verduften. Alles nur unnütze Esser!" oder "Gut, das das Pack ausgekehrt wird!"

Während ein Teil der Bevölkerung den Deportationen offen zustimmte, verhielt sich die Mehrheit der nichtjüdischen Hamburger eher unauffällig.

Uwe Storjohann bezeichnet sie in seinen Erinnerungen als "stumme Mehrheit von Verlegenheit, Gleichgültigkeit, abgestumpfter Subordination",

eine "volksstabile Union aus Nichtkapierern, Stillhaltern, Kopfnickern, Weghörern und Sich-Blindstellenden."

Die offenen Drohungen der NS-Propaganda gegenüber Freundschafts- und Mitleidsbekundungen,

der wachsende Rückzug auf die eigenen Belange im Zuge steigender Kriegsbelastungen

und die nahezu vollständige gesellschaftliche Isolierung der Juden schon Jahre vor der Deportation dürften zu dieser Grundhaltung beigetragen haben.

Nur wenige Hamburger standen Deportierten bei oder suchten den Abtransport im Einzelfall zu verhindern.

Ingrid Wecker berichtet, dass Hamburger Privatpersonen oder Firmen anonym größere Bestände an Lebensmitteln für die Deportierten gespendet hatten:

Brote, Butter, Wurst, Zucker, Kisten mit Wein, Schokolade und Bonbons für die Kinder.

Der Hamburger Bankier Cornelius von Berenberg-Goßler gehörte zu jenen, die sich in zahlreichen Einzelfällen um jüdische Bürger bemühte.

Im Tagebuch des Bürgermeisters Carl Vincent Krogmann werden weitere Personen erwähnt, die sich bei ihm für einzelne Personen einsetzten.

Der evangelische Pastor Seyfarth wandte sich in einem Schreiben gar unmittelbar an Himmler, um den Abtransport einer 93 Jahre alten Dame zu verhindern.

Über die Vergeblichkeit seiner Bemühungen und die Folgen für Pastor Seyfarth selbst berichtete der jüdische Unternehmer Edgar Eichholz in seinen persönlichen Aufzeichnungen:

"6 Monate nach Abgang seines Gesuchs erhielt er Antwort in Form einer Vorladung zur Gestapo in Hamburg.

Dort saß in einem Klubsessel ein junger SS- Mann, der dem alten, mit Orden und Ehrenzeichen so reich dekorierten Herrn nicht einmal einen Stuhl anbot.

Man hat ihn furchtbar zusammengeschnauzt und ihm gesagt, daß es für einen Deutschen unfaßbar sei, daß er sich für Juden einsetzen könne. Auf seine Bemerkung,

daß 'die alte Dame' von fast 93 Jahren nun doch wirklich niemandem etwas getan habe, wurde ihm erwidert, daß das keine Dame, sondern ein ‚Judenweib' sei!

Da Pastor Seyfarth sein Gesuch Gott sei Dank einen Tag vor der Rede Dr. Göbbels abgesandt habe, in welcher die Juden als Staatsfeind No. 1 erklärt wurden,

so wolle man es dieses Mal mit einem Verweis und dem Hinweis belassen, daß er nie wieder mit Juden in Berührung kommen dürfe,

so weit noch solche vorhanden, andernfalls er unweigerlich sofort in ein Konzentrationslager verbracht werden würde."

Und noch einmal der Hamburger Handwerksmeister Frielingsdorf, er vermerkte am 19. Juli 1942 in seinen Aufzeichnungen:

"In den letzten Wochen sind die letzten Juden in Hamburg abtransportiert worden. Wohin, weiß man nicht.

Aber schaurige Geschichten kursieren darüber im Volke. Sie sollen in Massen an offenen Gräbern oder auf freiem Felde mit Frauen und Kindern durch Massenerschießungen getötet worden sein.

Man kann kaum von solchen Greueln mehr hören, es wird einem übel, wenn man davon hört. Unsere Taten schreien zum Himmel.

Und das deutsche Volk, daß sich diese Untaten erzählt und Erschrecken heuchelt, ist das unschuldig an diesen Massengreueln?

Nein, das ist es nicht, nur bei einem Volke mit einer solchen kritiklosen Gesinnung können solche Roheitsverbrechen vorkommen."

Zwischen 1941 und 1945 verging in Hamburg kaum ein Tag, an dem nicht Besitz von Juden öffentlich versteigert wurde.

Die Gesamtzahl der Erwerber dürfte bei über 100 000 gelegen haben.

In den öffentlichen Versteigerungen manifestierte sich ein zentrales Prinzip der NS-Rassenpolitik:

'Arische Volksgenossen' sollten gemäß ihrer obersten Stellung in der rassistischen Hierarchie systematisch auf Kosten von Juden und 'Fremdvölkischen' bevorzugt und materiell privilegiert werden.

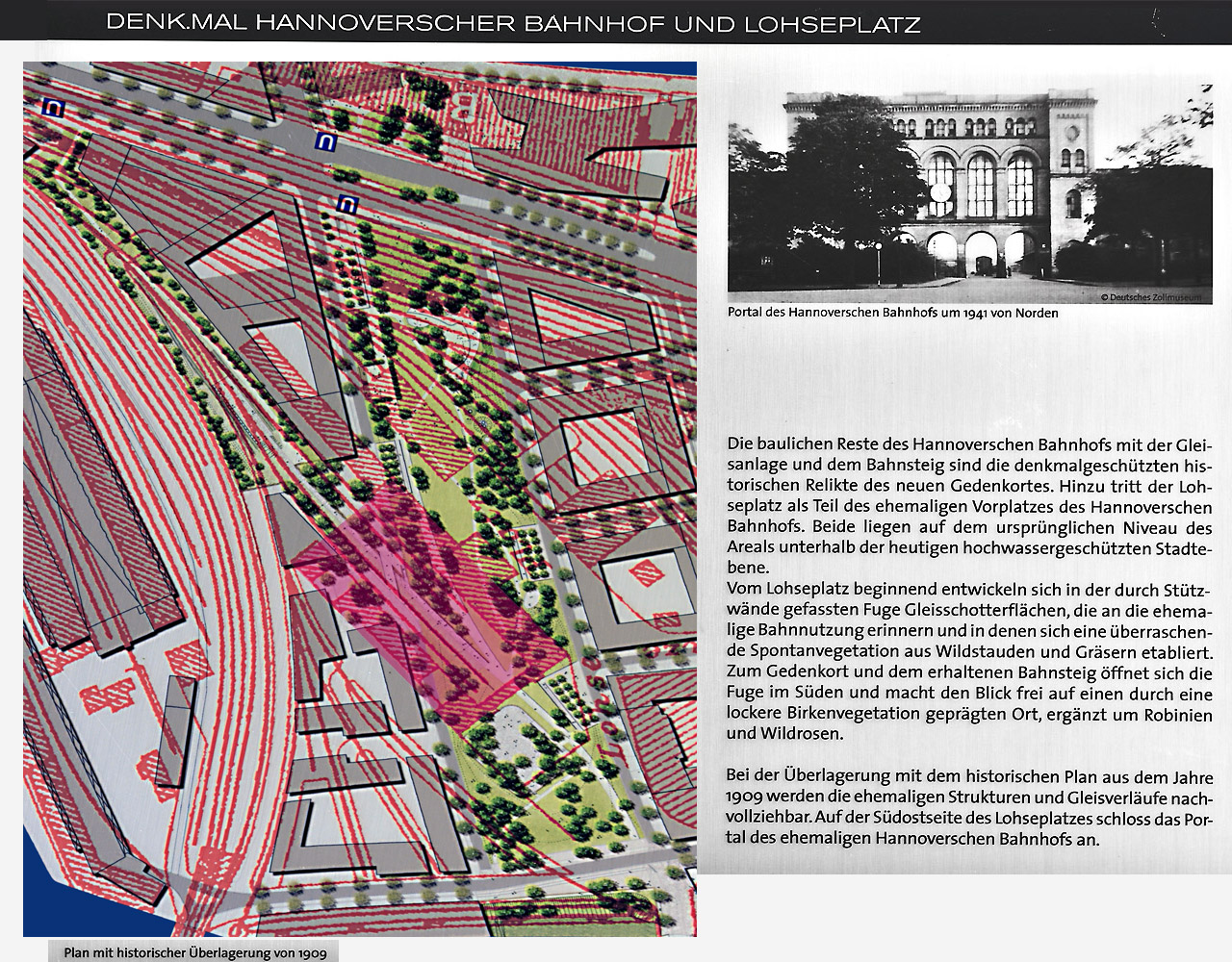

Blick vom Lohseplatz auf das imposante Portal des Hannoverschen Bahnhof

Blick vom Lohseplatz auf das imposante Portal des Hannoverschen Bahnhof